※ 本記事は後半記事です。前編はこちら。

高性能・高品質なPCが、一般市場に出回るようになって久しい今日この頃ですが、まだまだ課題として残っている、小さな大問題があることはご存じでしょうか。それはPCのOSのアップデート問題です。

各企業は、ある程度の規模であれば必要に応じて複数のPCを所有してます。 そしてそのPCは、購入後の素(す)のままの状態で頒布するケースはあまりなく、大抵の場合、その企業特有のアプリケーションのインストールや設定を行うための「キッティング」と呼ばれるくそ面倒くさい作業を行わなければなりません。

今回の記事では、実際に直面した現場キッテング担当者が感じると思われる「リアルな面倒くささ」と、その解決のための作業プロセスを、具体的なエピソードや手順とともに、引き続きご紹介致します。

Win10PCがWin11にアップデート出来る仕様を満たしていると分かったら

Win10PCがWin11にアップデート出来る仕様を満たしていると分かったら、もしその管理PCが、例えばWSUS(Windows Server Update Services・更新プログラム適用制御用のサーバ・アプリケーション)配下にあって、IT管理者がアップデーターの配布をコントロールしているのであれば、いずれWSUS経由で、Win11のアップデートファイルの配布をしちゃおうかなあ、どうしようかなぁ~と考えているんじゃないか的な事が推察されますが、管理者自体が不在の場合は、Win10のサポート期限までにユーザーが自力で、なんとかWin11にアップデートする(させる)必要があります。

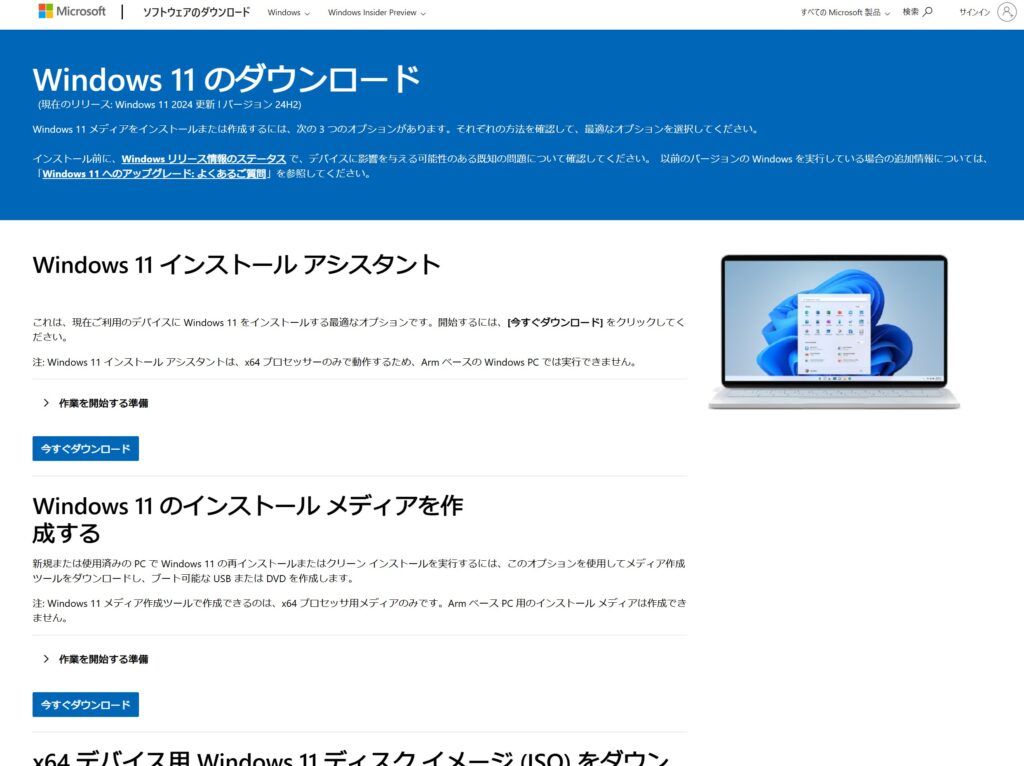

とは言え、そこまで無管理のPCの場合、Win11化の使用を満たしているのであれば、既に何らかの形で、Win11のアップデートを促す警告メッセージが、Windows Updateの画面上に表示されているとは思うので、ようするにその指示に従ってアップデートを進めれば良いのですが、いますぐ強制的にでもWin11にアップグレードしたい!と尻に火がついている場合には、Microsoftのサイトから、Win11アップデータをダウンロードして実行する必要があります。

- Win10→Win11アップデート前に忘れずに行っておきたいこと

Win11化可能なWin10PCで、WIn11アップデート前に行っておきたいのは、

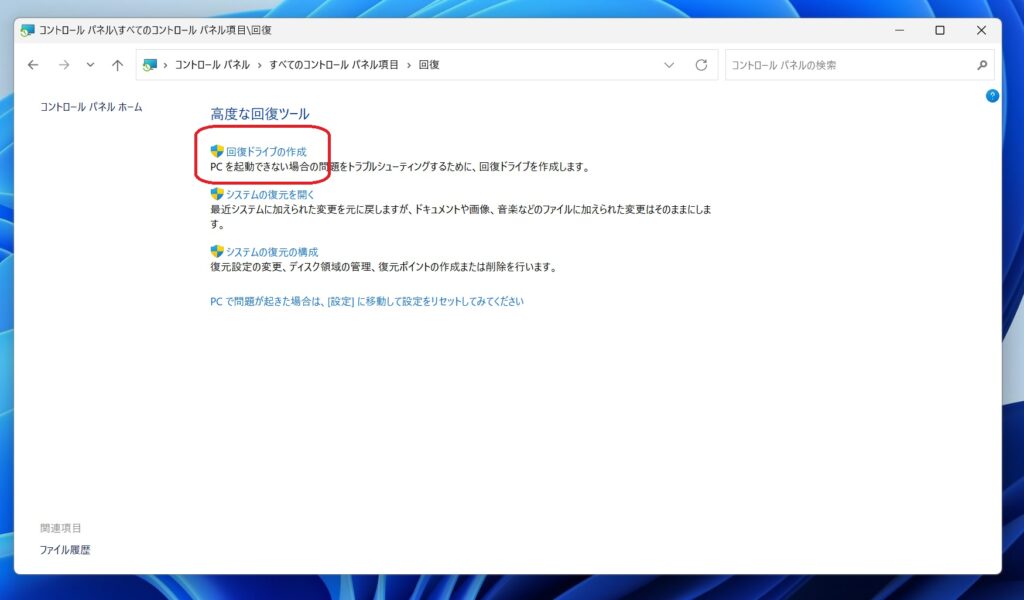

・現状のWin10の状態で、回復ドライブの作成

・可能な限りの各種ドライバのアップデート/BIOSをアップデートした方が良いのであれば、あらかじめ行っておく。アップデートが終わったらバックアップもしておく。

※デバイスドライバーのアップデートは以下サイトをご参照下さい。

https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-のデバイス-マネージャーを使用してドライバーを更新する-ec62f46c-ff14-c91d-eead-d7126dc1f7b6

※デバイスドライバーのバックアップは以下サイトをご参照下さい。

https://kb.seeck.jp/archives/24133

・PC内に保存されている、マイドキュメントやデスクトップに置いてあるファイルのバックアップを行う

……です。

BIOSのアップデートは敷居が高く、失敗すると最悪PCが起動しなくなりますが、しかしそれをしないとWin11にアップデート出来ないのであれば、仕方がないのでして下さい。その結果PCが文鎮化したら、メーカーに泣きつきましょう。自作PCまでは面倒見きれないので、BIOSメーカーサイトを英語で読みながら自己責任にておなしゃす。

BIOSのアップデートに成功したのは良いものの、そののち、めでたくWin11化のアップデートに失敗した場合、こちらも最悪PCが起動しなくなり、初期化・リカバリが必要になってしまう可能性があります。トラップだらけで涙目です。運よくアップデートがうまくいけば、PC内の個人ファイルは基本消えないのですが、いずれ初期化の可能性を考えて、無くなって困るファイルはあらかじめバックアップしておきましょう。

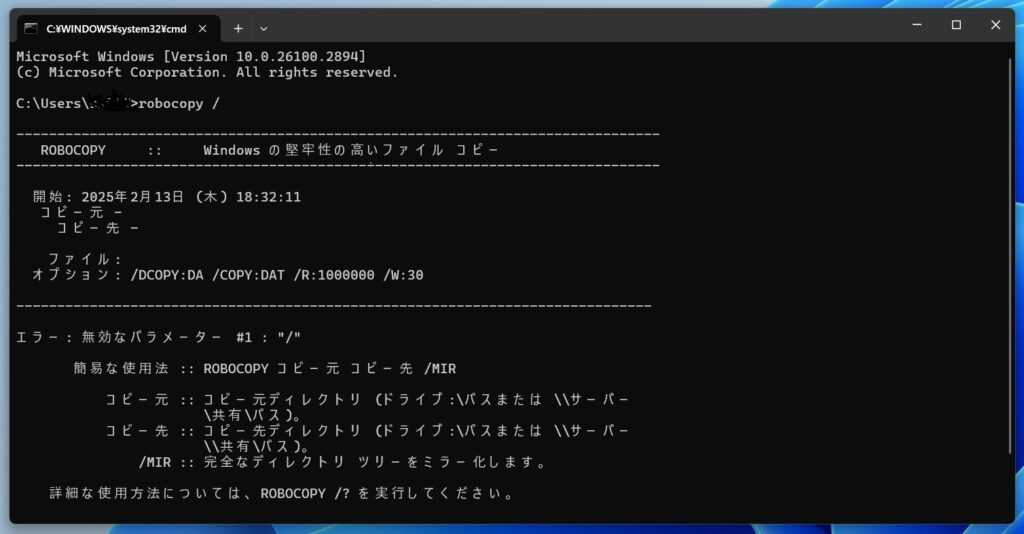

その場合、バッチファイルにcopyコマンドを書き込んで、手動で起動したり、タスクスケジューラでバッチファイルやコマンドを起動させて、ファイルサーバやHDD、SSD、USBメモリなどの外部保存記憶媒体に保存するのが一般的ですが、フォルダごとごっそりバックアップを取り、また定期的にバックアップを行う際、一度フルバックアップすれば、2回目に同じコマンドを入力しても、差分で同期してくれる、「robocopy」コマンドを使うのがオススメです。

例えばコマンドプロンプトを開いて(Win10の場合、タスクバーの検索窓に「cmd」と入れてエンターキーを押すか、「Windows」キー+「R」キーを押して「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開き、「cmd」と入力する)、

>robocpy コピー元フォルダ名 コピー先フォルダ名 /mir

と入力して、エンターキーを押せば、常にコピー元のフォルダとコピー先のフォルダは同期(ミラーリング)してくれます。その他のコマンドの使い方は、「robocopy /?」で自分で確認してみて下さい。

そののちに「回復ドライブ」を作成します。

Win10PCの場合、「回復ドライブの作成方法」は、タスクバー右下の「スタートメニュー」から「コントロールパネル」をクリック、「システムとセキュリティ」メニューから「セキュリティとメンテナンス」→「回復」をクリック、「回復ドライブの作成」を選択します。

その際、「USBメモリ」が必要となりますが、一般的にWin10の場合、8~16GBくらいは必要なのでは…?とも言われてますが、ケースバイケースですし、8~32GBメモリの市場価格の値段の差はあまりないので、あらかじめ32GBサイズくらいのメモリを、普段から何本か購入しておいて不測の事態に備えておけば、ご縁とご恩で安心なのではないかと思います。

いずれにせよ、メニューを進めていくと、必要な容量が表示されます。回復ドライブやシステムイメージのバックアップが終わったら、「Windows 11 インストール アシスタント」をダウンロード後実行して、Win11化したいWin10PCが、その要件を満たしているかどうか確認します。もっと前に実行しておけば、はやくPCのWin11アップグレード適正が分かって良かったかもしれませんが、それは考えなかったことにします(編集部「オイ(# ゚Д゚)」)。

- Win10PCでシステムイメージを作成してバックアップするには

Win10PCで回復ドライブを作成した場合、それを使ってリカバリした場合では、何も追加のアプリケーションも入ってない、ホントにホントの屁のような、じゃなくって素(す)のような、Win10のOSだけしか入っていないPCに戻せるだけとなります。各種アプリケーションや設定をそのままバックアップしたい場合は、「システムイメージのバックアップ」を行います。

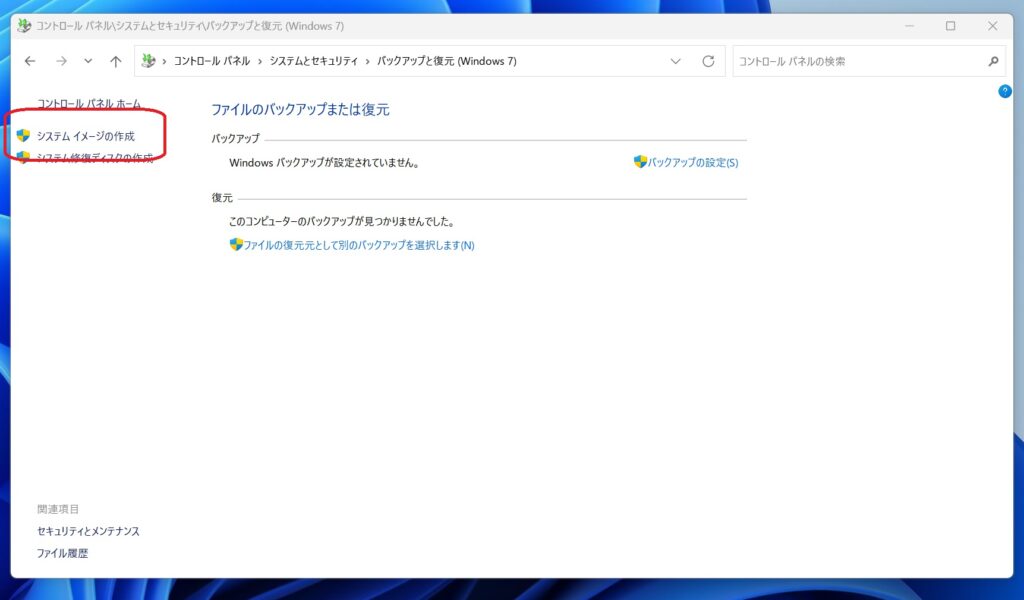

Win10PCの場合、「システムイメージ」の作成方法は、タスクバー右下の「スタートメニュー」から「コントロールパネル」をクリック、更に「システムとセキュリティ」メニューから「バックアップと復元(Windows 7)」→「システムイメージの作成」を選択します。

必要な容量が表示されますので、USB接続の外付けハードディスクやSSD、DVD-R(BD-R)などの書き込み可能ディスク(とそれに対応するドライブ)、ネットワーク上のドライブ(NASなど)などが保存先可能なバックアップ先となります。

USBメモリは、現状、いくら大容量であろうとシステムイメージのバックアップ先としては利用できないようです。どうやらそういう仕様のようです。融通が利かないですねぇ。ぷんすか。

※ちなみに同階層に「システム修復ディスクの作成」というメニューもありますが、機能的には「PCの初期化ができない、単なる機能限定の回復ドライブ」みたいなものなので、「回復ドライブ」を作成済であれば、あえて作る必要もないでしょう。

回復ドライブやシステムイメージのバックアップが終わったら、「Windows 11 インストール アシスタント」をダウンロード後実行して、Win11化したいWin10PCが、その要件を満たしているかどうか確認します。

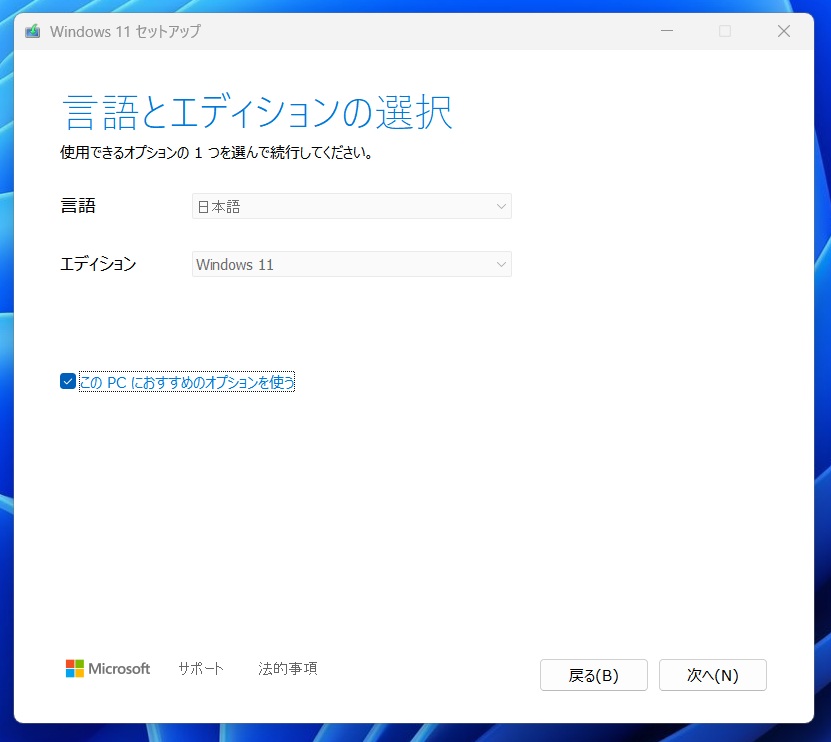

要件を満たしていれば、アシスタントアプリの画面上に、Win11化OKの旨メッセージが表示されるので、次に「Windows 11 のインストール メディアを作成する」もしくは、「x64 デバイス用 Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする」をダウンロードします。そのUSBドライブの中の「Setup.exe」をダブルクリックか、右クリック→「実行」をすればOKです。USBドライブを保存先にしたい場合は、「8GB」以上の容量のものを用意してください。

「ISO」ファイルをダウンロードした場合、ISOファイルを右クリックして、コンテキストメニューから「マウント」を選択することで、「仮想ドライブ」としてマウントすることも出来ますので、その中の「Setup.exe」をダブルクリックか、右クリック→「実行」をすればOKです。

画面の指示に従い、アップデートを開始して、成功したらWin11の回復ドライブも作成します。また、必要に応じたタイミングでシステムイメージのバックアップを取っておくことをお勧めします。Win10とWin11の回復ドライブ、Win10とWin11のシステムイメージのバックアップ、これらが全部あれば、まあかなり安心ですね!

社内のPCの機種が全く全部同じ……というのであれば、ここで作成したシステムイメージを全PCに展開する方法もアリ、かもしれませんが、Windowsの認証の問題、Windowsの大型アップデート(「Windows 〇〇Upadate バージョン 〇〇」とか呼ばれるもの)の度に、OSの内部構造がゴソッと変わる様なものなので、かつてのキッティングの常識と異なり、あまり機種毎のシステムイメージを後生大事にとっておいてもしょうがない、初期化リカバリの環境だけ残しておけば充分なんじゃないかなあ、というのが、個人的に実務を行った者の生の感覚なんですが、どうなんでしょうねぇ実際。

これら手順は、複数人で担当するであれば、マニュアル化は必須です。個人で行う場合も、忘備録を兼ねて記録に残しておくべきでしょう。

ともかく、2025年10月14日のWindows 10のサポート終了期限に照準を合わせ、逆算して今からWin11PCへのアップデートやリプレースプランを組んでいく必要があります。

用意周到に準備しても、トラブルは発生するもの。あくまでも個人的な経験上ではありますが、10台のWin10PCをWin11にアップデートしようとした場合、1~2台はすんなりとアップデートできずにコケる感覚です(個人差も環境差もあります)。

TeamViewerやVNC、ChromeリモートデスクトップなどのPCリモートソフトを使って、PC管理者がリモート作業するならまだ良いのですが、拠点の場所が遠くて行けない、などの理由から、先述のWin11アップデーターのSetup.exeをユーザーに実行させる場合、PCが完全にお釈迦になってしまう可能性もあります。

最悪のケースを考え、何台かは、緊急供出用の代替PCを用意して、トラブったらしばらくはそれを使ってくれと伝えて現地に届け、動かなくなったPCはこっちに送ってくれ、リカバリするから、とユーザーに伝え、コミュニケーションを密に取る、いった様な流れを作っておくようにしましょう。

Win11PCを新品で用意する場合は、Win10→Win11のアップデートの面倒を全部すっ飛ばすことが出来ますが、購入時のPCの仕様は、せこいことはいわずに、

メモリ:16GB以上 内蔵ドライブ:512GB以上(出来ればSSD。HDDはもうやめた方が無難。アップデートにアホみたいに時間がかかるので)

にしておきましょう。いまどき8GBメモリではメモリスワップしまくりで動作が激重になりますし、内蔵ドライブも256GBでは、ITにそう縁のない企業で使っていても、すぐパンクしてしまい、何とかしてくれとユーザーに後からゴニョゴニョ言われることになります。外付けドライブを購入してください、というのは簡単ですが、そうなるとまた備品の管理もキチンとしなければならない…ことを考えると、最初からそれなりのスペックを満たしておく方がいいですよね。

まとめ

Win11へのアップデート期限が迫る中、企業や組織が直面する「面倒くさい」現実は、単なる技術的障壁だけではなく、組織全体の連携、計画、対応力に大きく依存しています。

アップデート作業はただ単にOSを変える作業ではなく、ハードウェア、ソフトウェア、そして人間のコミュニケーションが一体となった一大プロジェクトです。

今後、Win11に続く新たなOSや技術が登場する際にも、今回のアップデート作業で培ったノウハウは大いに活かされることでしょう。これからも技術の進化とともに、「面倒くささ」に臆することなく、自己研鑽を積み重ね、柔軟かつ確実な対応を続けていきましょう。よし雑に上手くまとまった。じゃ~ね~♡

参考文献

Wikipedia/Windows Server Update Services

Wikipedia/ISOイメージ

FMVサポート/[Windows 10] isoファイルをマウントする方法を教えてください。

Wikipedia/Microsoft Windows 10のバージョン履歴

atmarKIT/Tech TIPS/Windowsの「robocopy」コマンドでフォルダをバックアップ/同期させる