目次

はじめに

AIを活用した漫画制作は、もはや一部の先進的な制作者だけの技術ではなく、一般人のトーシロの、ワタクシのような自称クリエイターにも広く浅く開放された表現手段となっておりますダスデスドスよ。

特に、Stable Diffusionや生成AIモデルの進化は目覚ましく、手作業では膨大な時間がかかっていた作画工程が、劇的に効率化されるようになりました。かのイケダハヤト氏的に言えば、「まだAIを使わずに消耗しているの?」みたいな感じですかね。知らんけど。

しかし、その一方で「キャラクターがコマごとに微妙に変わる」「背景が毎回違う」など、AIならではの不安定さに悩まされる制作者が少なくありません。

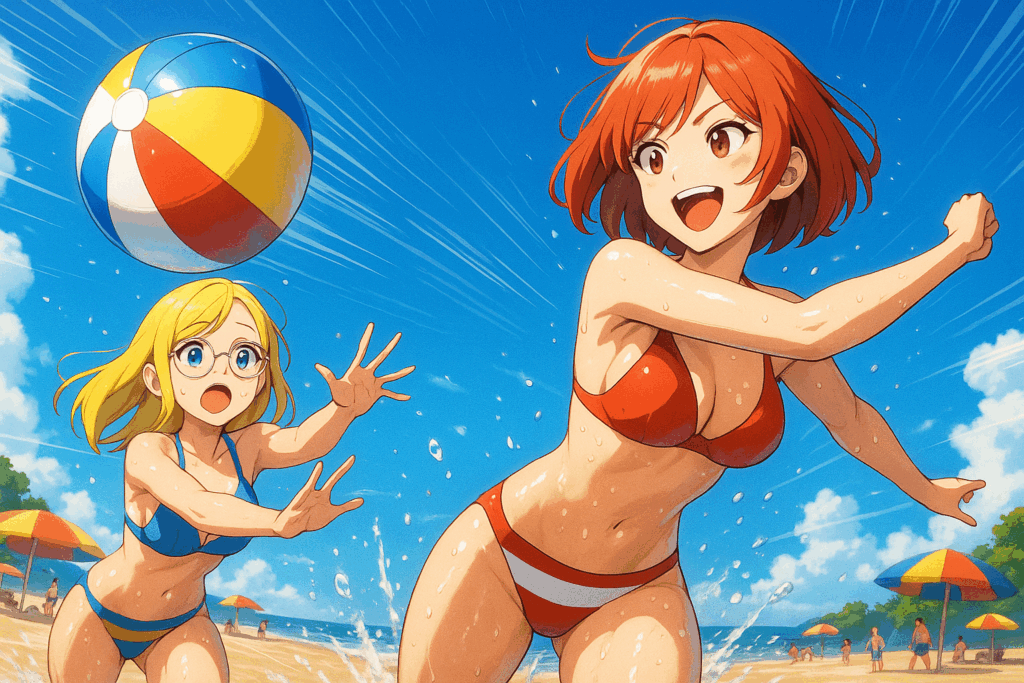

そう、単に「絵を描いて!」という指示を出した場合は、画像生成AIは、毎回ランダムな絵を生成してしまいます。アイマスの真逆です。

毎回タイプの違う、かわゆい女の子がこっちを向いてニッコリ絵を量産するくらいだけなら、まだ良いのですが、同じキャラクターが繰り返し登場セザールを得ない一般的なまんが作品では、この不安定さが決定的な致命傷、もしくは命取り、または関取となります。

読者はキャラクターの外見や雰囲気の変化にとても敏感であり、反AIは指の本数チェックに余念がありません。そして読者の暖かいハート様に違和感が積み重なることで、作品世界からの没入感が薄れてしまいます。

そこで今回のこの記事では、私自身が徒手空拳の中、試行錯誤を重ねて確立した「キャラクター固定」の実践的ノウハウを、聞かれてもいないのに、最新の画像生成技術の動向も踏まえて詳しく解説いたします。

それは単なるプロンプトの書き方だけではなく、AIの挙動や生成工程を理解し、制御するための体系的な方法論、及び一種の哲学であり、それを今回聞かれもしないのに、勝手に教示します。

漫画の制作においては、この「固定化」こそが作品の面白さを支える重要な要素であることを、具体例を交えて説明したいと思います。

第1章 キャラクター固定の身勝手の極意について

キャラクター固定の意義とは?

AI漫画制作における「キャラクター固定」とは、キャラクターの外見・服装・雰囲気を常に一定に保つための制作技術です。これは一見単純なようでいて、実はAI生成では非常に難しい課題のひとつです。

というのも、画像生成AIは、同じプロンプトを与えても、常に同一の出力を生成するわけではなく、確率的な揺らぎ(ランダム性)が必ず混入する性質を持っているからです。

漫画においては、特にキャラクターが「誰であるか」を瞬時に読者が認識できることが重要です。表情や動作は変わっても、「見た目の基礎部分」が安定してさえいれば、読者は違和感なく物語に没入できます。しかし、この基礎部分がコマごとに変化すると、「この人は本当にあのキャラなのか?」という疑問が生じ、作品への没入度も半減してしまいます。これは由々しき問題です。

固定化すべき要素とは?

キャラクター固定の際に必ず統一しておくべき要素は、大きく以下の5つです。

ただし、「固定」とはまったく変えないことではありません。

物語の進行や時間経過に応じて、外見や状態が自然に変化する部分は、計画的に段階を踏んで変えることで、作品に深みを与え、価値あるものにしていき、シリーズ全体の一貫性とリアルさを両立できます。まあケースバイケースって奴ですかね。

髪型・髪色

固定方針:前髪・後ろ髪・毛束感・ボリュームまで含めて設定します。特に前髪は、顔の印象を決定づけるため、わずかな変化でも「別人感」が出てしまうので、慎重に設定を行います。

髪色は色相・彩度・明度を固定し、光源条件が変わっても一定に見えるように調整します。

変化の許容:時間経過や状況に応じた自然な変化は残します。

例:水泳直後は髪が濡れ、乱れた状態 → 教室では半乾き → 数コマ後に完全ドライといった風に。

瞳の形・色・輝き

固定方針:虹彩の模様、瞳孔の形、反射光(キャッチライト)の位置まで固定。これにより、キャラクターの印象がブレずに安定します。

変化の許容:感情表現やシーン演出に応じて、瞳の輝度や反射光の大きさを変えてみます。

例:驚きシーンでは瞳の反射光を強調、シリアスシーンでは控えめにしてみましょう。

表情パターン

固定方針:基本の喜怒哀楽プラス、例えばギャグ特有のデフォルメ表情を事前に定義し、生成時の再現性を高めましょう。

変化の許容:同じ感情カテゴリ内でのニュアンス変化はOKの指示を出します。

例:「笑顔」でも通常の微笑と爆笑顔を使い分けるなど。

服装・小物

固定方針:通常服とイベント用の服装を明確に分け、帽子やアクセサリー、服装品なども固定します。

変化の許容:状況変化や動作による服の乱れ・濡れ・汚れなどは自然に反映するようにします。

例:雨の後は袖口が濡れている、走った後は服が乱れているなど。

頭身・体格

固定方針:頭身比(例:7頭身。私の好きな等身です。)を統一し、肩幅や手足の長さも一定に保ちます。

変化の許容:視点やアングルによる見え方の違いは演出として許容。極端な変形は避ける。

このように、キャラクター固定では「不変部分」と「自然に変わる部分」を事前に設計し、段階的な状態変化を組み込むことが重要です。これにより、シリーズを通しての一貫性を保ちながら、物語のリアリティを損なわない表現が可能になります。

モノクロ漫画仕様の整合性保持

カラーとモノクロ両方で造形や服装を完全一致させるだけでなく、モノクロ時はトーン階調・網点パターン・白飛び領域まで固定。背景は簡略化しつつも、描線の強弱やトーン密度を統一して印刷適正を確保します。

演出モード切替(通常/派手)

全コマでキャラや背景の整合性を維持しながら、感情ピークやアクションシーンでは集中線・光芒・髪や服の揺れ演出を全開にする「派手モード」に切り替え可能。

日常パートは「通常モード」で安定感を保ちます。

小物・背景・光源の精密固定

従来の「背景や小物を同じに保つ」から一歩進み、形状・素材感・色味・反射パターンまで統一するルールを設定。

光源も方向・強度・色温度を完全固定し、演出時だけ補助光や逆光を追加します。

高精細ディテール固定

髪の毛束の形や本数、布のシワ位置、アクセサリーの形状や光沢をコマ間で一致させるためのタグや参照画像運用が標準化。これにより、長期連載でもディテールの劣化や変形を防ぎます。

ここまでやれば、まあパーペキですかね。

特に難しく考えずとも、プロンプト入力時にその都度細かく文章で指示してあげればオッケーです。なんなら上記の文章コピペでも良かたい。

実務的固定化プロセス

私が実際に行っている手順は、以下の通りです。

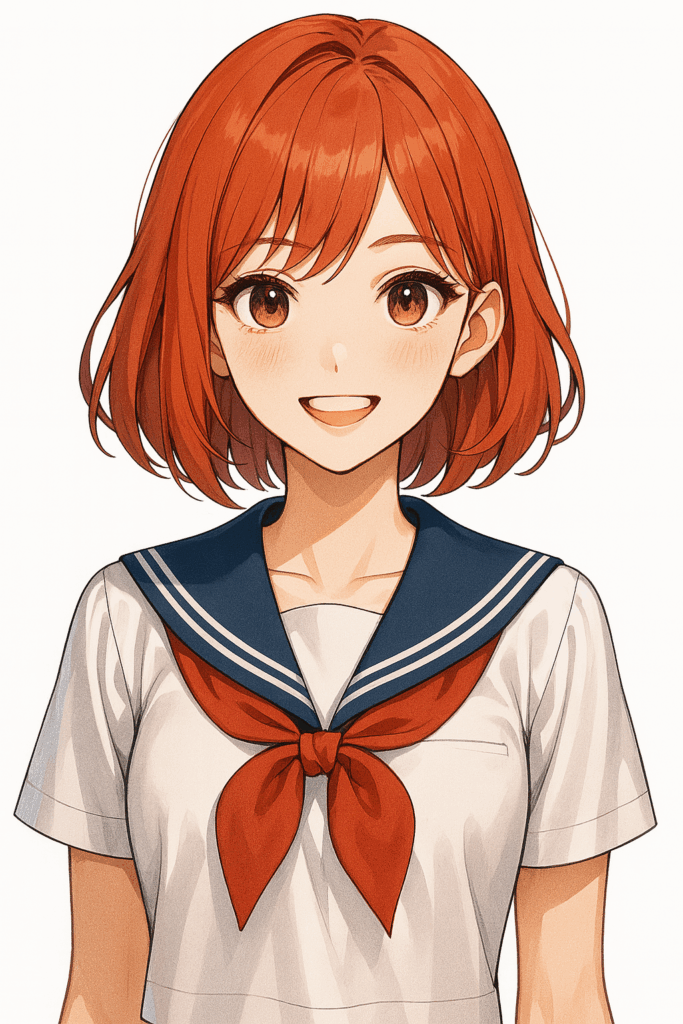

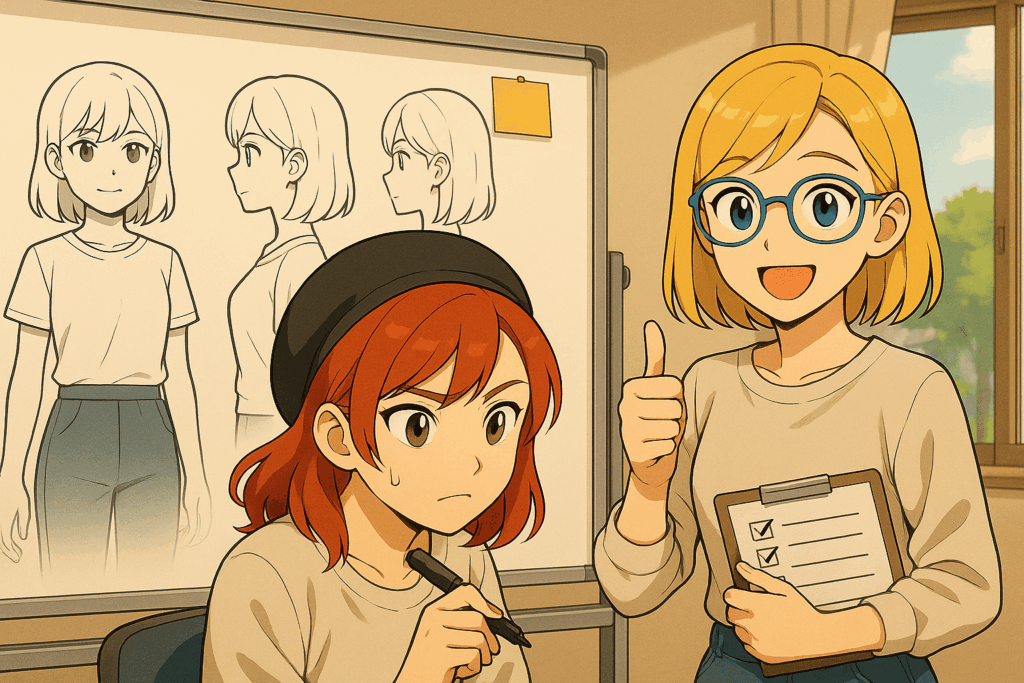

初期デザインの決定

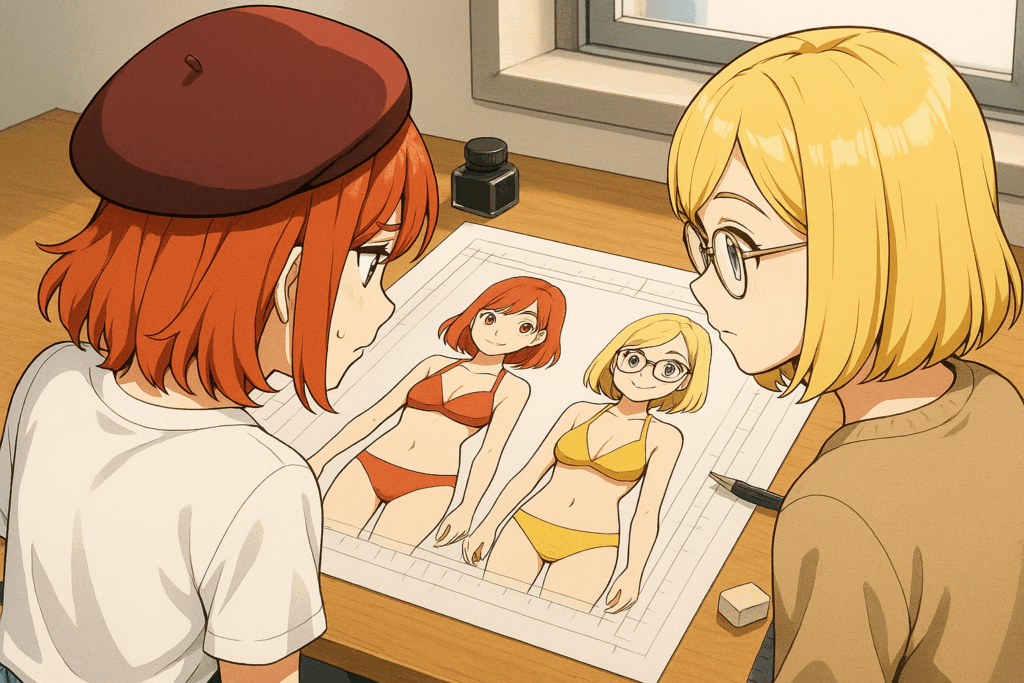

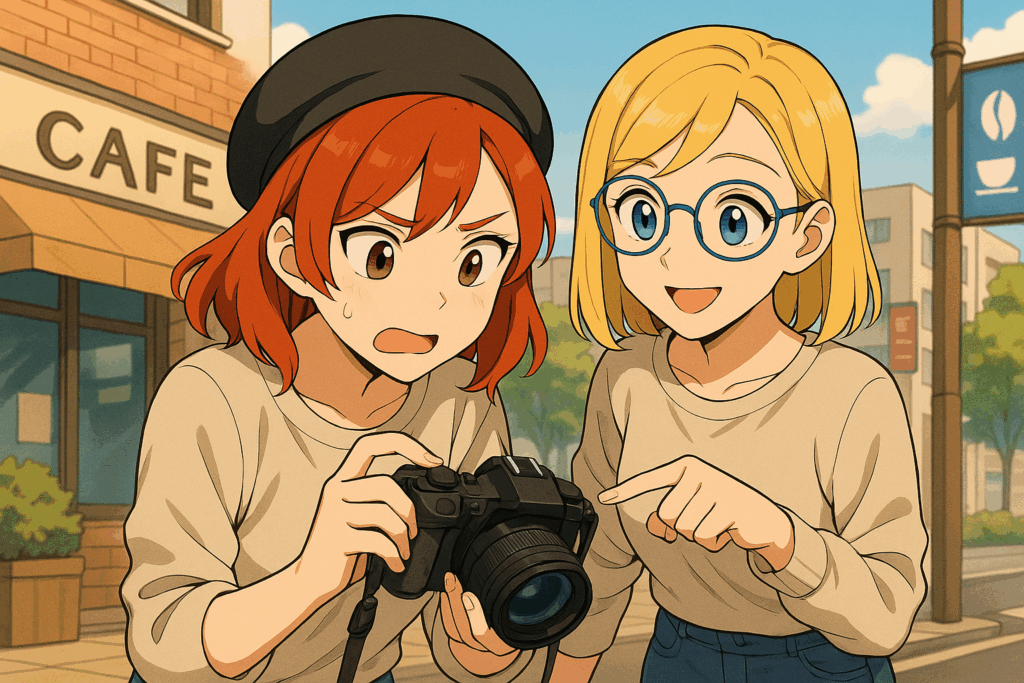

複数パターンを生成し、最も理想的なデザインを選びます。

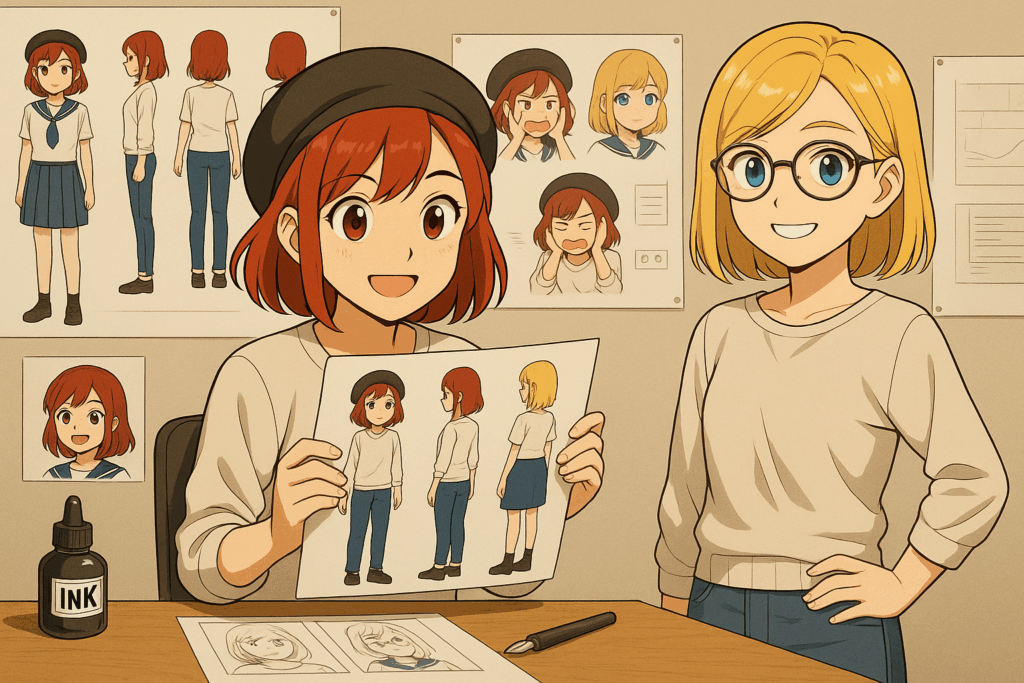

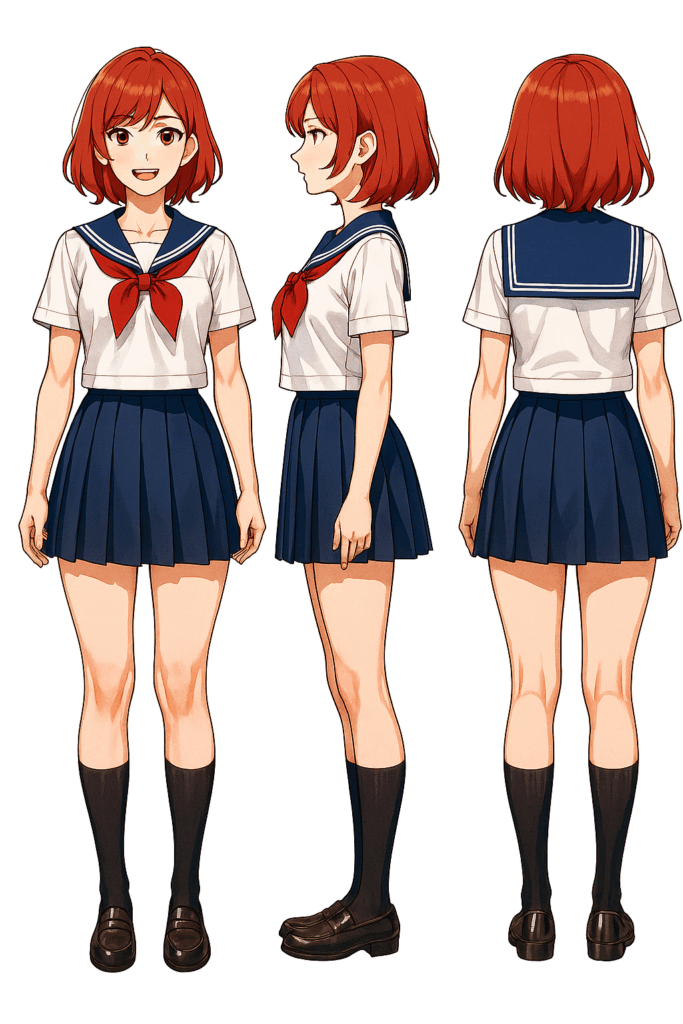

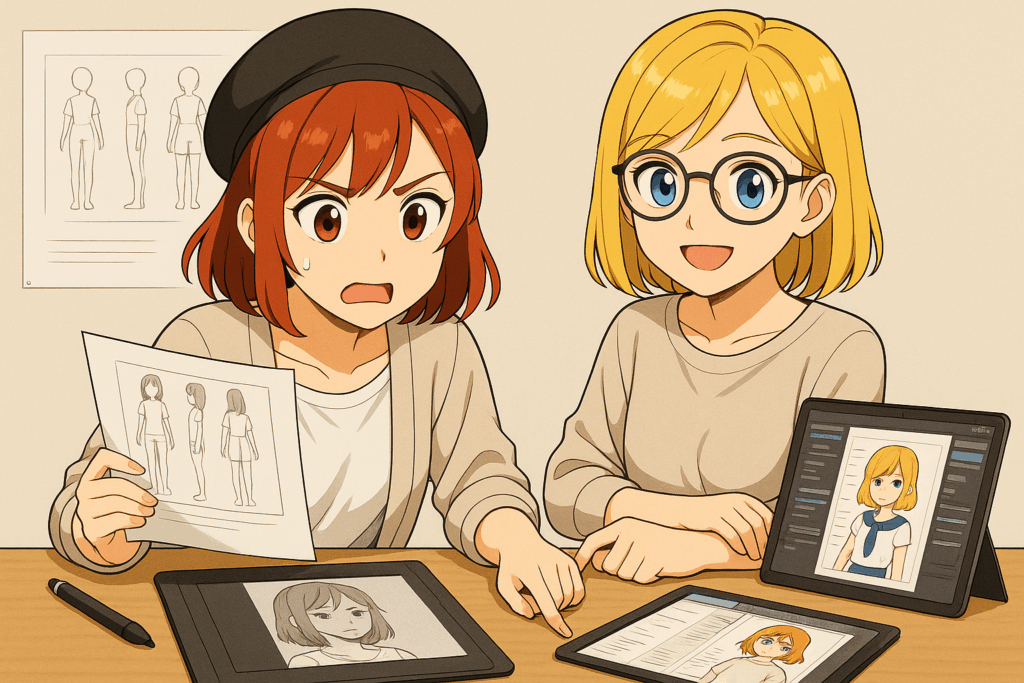

三面図(正面・側面・背面)の作成

理想的なデザインを元に、三面図の生成指示を出し、これを基準画像として再度AIに学習させます。

例えば、バストアップのお気に入りのキャラクターの画像さえあれば……。

服装や等身を指定して「この人物の三面図を描いてください」と指示を出せば、AIがある程度は想像で生成してくれます。

リファレンス登録

できあがったバストアップの画像や三面図を、プロンプト入力時に、「添付ファイルは〇〇の人物の参考画像である」としてドロップして、生成時に常に参照させるように指示を出します。

服装・小物の固定

プロンプトに必ず服装・小物の情報を含め、色・形・デザインなど徹底的に指定を行い、不要な変化を防ぎます。人物の時同様、参考画像方式をとっても良いかもしれません。

逐次確認と修正

コマごとに生成結果を基準画像と比較し、崩れがあればその場で修正します。複数枚一挙に連続画像出力指示を出すのはあまりお薦めしません。大体2枚目生成以降から、AIが勝手な判断をして、絵が崩壊してしまうのが関の山です。

最新技術との融合

2025年現在、主要な生成AIツールには[「Face Reference(顔参照)」や「Pose Reference(ポーズ参照)」機能が実装され、従来の三面図方式よりも正確にキャラクターを再現できるようになっています。

これらの機能をつかうことで、キャラクターの輪郭やパーツ配置を数値的に固定するため、従来の「似せるための工夫」ではなく、「同一人物を生成する」ことが可能になります。

しかし、この思想は私が既に確立していた三面図+基準画像参照+逐次確認の運用方法と本質的に同じです。

違うのは、それが別途ツール側で自動化され、より高速かつ精密になったという点だけです。つまり、これらの最新技術は、私が長年実践してきた方法論をベースに発展している、むしろ、もはやAIが私の思想をパクったのではないかと、勝手に自分だけが思っています。

そして、まだこの方式はいまだ結構有効です。実は意外と両機能はポンコツなので、三面図+基準画像参照+逐次確認方式で、二重、三重に顔やポーズの指定を行うことにより、より見当違いな画像の生成率が下がり、狙った画像を取得できる精度が高まります。

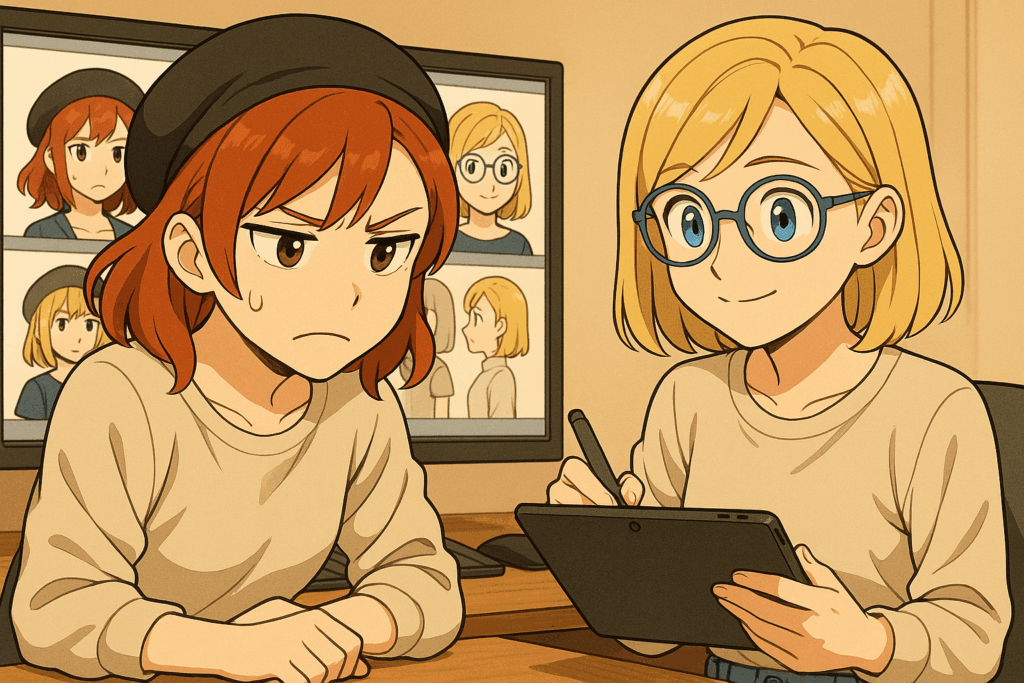

崩れ検出の実例

キャラクター固定において最大の脅威は「崩れ」です。

崩れとは、同じキャラクターを生成しているはずなのに、顔のパーツ位置がズレたり、服装が変わったり、手足が増殖したり、不細工になったり、雰囲気が微妙に変化してしまう現象のことを指します。AI生成では避けられない問題であり、特にまんが制作の場合、物語の中盤やオチ付近でこれが発生すると、作品の没入感を大きく損ないます。

実際の例を挙げましょう。

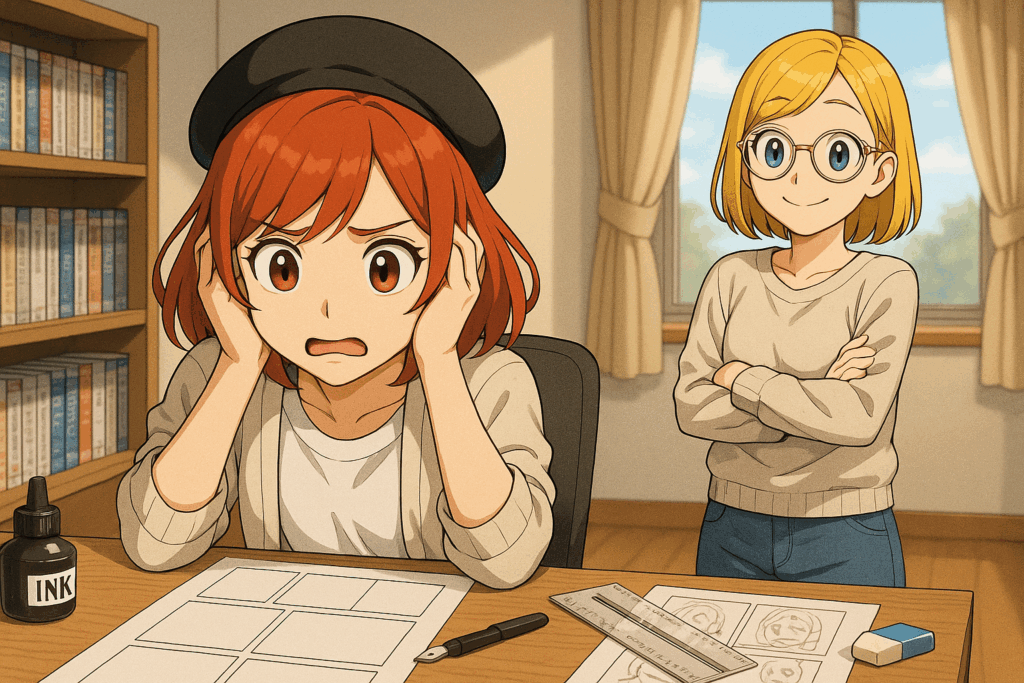

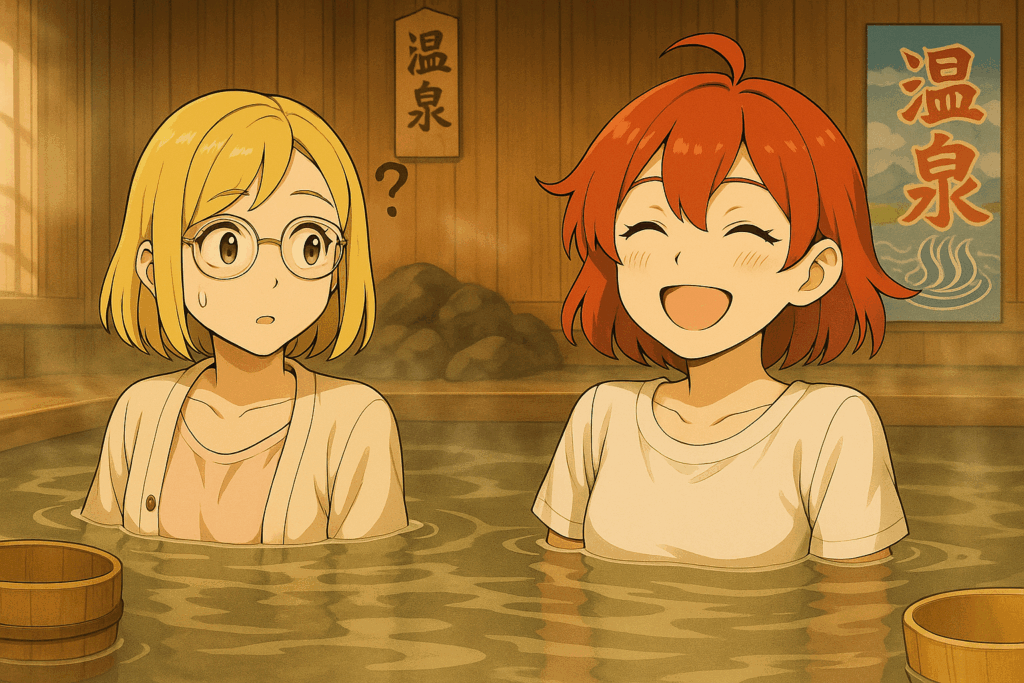

とある4コマ漫画の3コマ目で、筆者が主人公の赤髪キャラクターを生成したところ、前髪の分け目が逆になり、髪色も僅かに黄色がかってしまったことがありました。これだけで読者は「あれ?別人?」という違和感を抱きます。作者である私から見れば、キャラの骨格構造はほぼ同じなので、同一人物だとわかりますが、読者は一瞬の直観で判断します。

この「一瞬の違和感」が、読者の興味を削ぐのです。

崩れを防ぐためには、生成直後の逐次チェックが欠かせません。特に、表情や髪型の微細な違いはプロンプトだけでは制御しきれないため、基準画像を常に参照し、少しでも違いを感じたら即修正指示を出して、AIを調教します。

読者体験への影響

キャラクター固定は、単なる作画上の都合ではなく、読者体験そのものに直結します。

例えば、ギャグ漫画における笑いのメカニズムは「前提の共有」と「予想外のズレ」によって成立します。読者は、キャラクターの性格や見た目を無意識に覚え、その上でネタを消化します。

ところが、キャラクターの見た目が安定していないと、この「前提の共有」が成立しません。前提が崩れると、オチの意外性が弱まり、笑いが半減し、不幸せになります。さらに、長期連載やシリーズ物では、キャラクターのブランディングにも悪影響が出ます。

一度読者の中で形成されたキャラ像が一瞬でも揺らいでしまうと、そのキャラクターに対する愛着も薄れ、再登場時の盛り上がりも期待できなくなります。

つまり、キャラクター固定は作品の質を守るための、絶対不可欠な土台であり、単なるビジュアルの統一作業のひとつ、ではないのです。

制作効率の変化

AI漫画制作は、一見すると高速で効率的な作業に見えますが、キャラクター固定を怠ると逆に手間が増えます。

理由は単純で、「崩れたキャラクターを後から修正する方が時間がかかる」からです。特に、AI生成で一度崩れた外見を元に戻すのは難しく、元のキャラクターの顔や服装を再現するのに何度も再生成を試みる羽目になります。いわゆる「ハルシネーション」って奴です。

一旦これが発生すると、ドツボ、もといのつぼにはまります。丸一日AIが使い物にならなくなるケースもあります。

私の経験上では、逐次確認+即修正の方が、最終的な制作時間を大幅に短縮できます。

例えば、1ページ8コマの漫画で、「まあ、これくらいの揺らぎくらいだったらいいかな」と、キャラクター崩れを放置すると、後処理で丸一日かかることもありますが、逐次確認を行えばその場で修正できるため、トータルでは3割以上(なんかAIが勝手に計算してくれました)の作業時間短縮が可能です。

また、逐次確認の習慣は、「プロンプト改善の訓練」にもなります。

どの指示が崩れを招きやすいのかを把握できるため、同じミスを繰り返さなくなります。実は結構画像生成AIは独特のクセがあるので、それを把握して手綱を引くには、意外と経験が必要だったりする場合もあったり無かったり、座ったり起きたりします。

「プロンプト改善の訓練」を行うことは、長期的な制作において非常に大きな力になります。

最新技術との比較と私独自の製作方法の優位性

2025年現在、多くの生成AIプラットフォームはFace ReferenceやPose Referenceといったキャラクター固定機能を搭載しています。これらは確かに便利で、初心者でも簡単に同一キャラクターを再現できます。しかし、これらの機能はあくまで「ツール依存の自動化手段」に過ぎず、ツール側のアルゴリズムや学習データに依存しています。

一方、私の方式はツール非依存であり、生成AIの原理を理解した上で、人間がコントロールできる範囲を最大限活用する力業の方法です。

- 三面図の作成

- 基準画像の登録

- プロンプト内での明確な固定指示

- 逐次生成と逐次確認

- 崩れ検出と即修正

これらを組み合わせることで、ツールの仕様変更やモデル更新の影響を受けにくく、長期的に安定したキャラクター再現が可能です。

言い換えれば、Face ReferenceやPose Referenceは私の独自製作方法を機械的に補助する機能であり、その根底にある思想はすでに私が実践していたとも言えるのです。えっへん。

まとめ

キャラクター固定は、AI漫画制作の品質を左右する最重要要素です。漫画では、キャラクターの一貫性が、作品の質を決定づけます。

最新技術によってキャラクター固定はより容易になりましたが、根本的な思想と運用ノウハウがなければ、ツールの力を十分に引き出すことはできません。

私が行っているキャラクター固定の方法は、この思想を体系化したものであり、AI漫画制作の現場においては今も有効かつ実践的な手法だと自負しております。自負しているだけです。

ツールの自動化に頼るだけでなく、手動による逐次確認と修正を組み合わせることで、作品の一貫性と読者の満足度を両立させることができます。

以下がキャラクター固定のサンプルプロンプトです。今日からAIに、こういった感じでキャラクター固定の指示を出してみましょう。

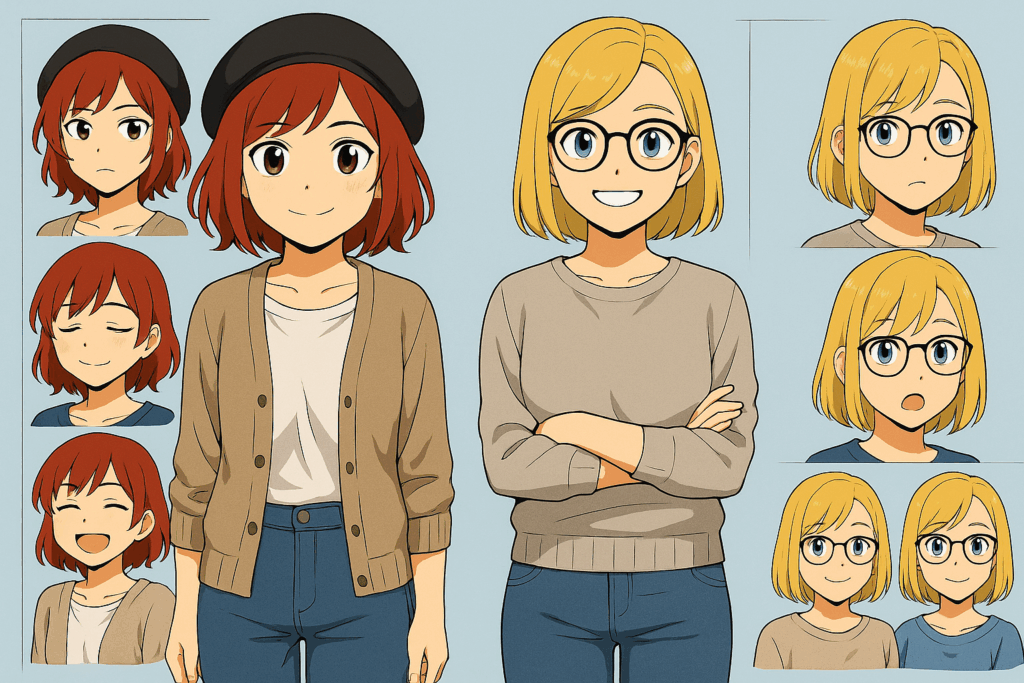

# キャラクター固定プロンプト

# キャラクター崩れ防止のため、服装・小物・髪型・色味・体格を完全固定する

[キャラクター1:赤髪+ベレー帽の女の子]

- 髪型:肩までのふんわりボブ、前髪は目の上ギリギリで斜め分け、自然な毛束感

- 髪色:赤みのある鮮やかなオレンジレッド(色相固定、5500K環境下で一定の見え方)

- 帽子:黒のベレー帽(常時着用)

- 瞳:赤みを帯びたブラウン、丸い形で大きめ、キャッチライトは左右同位置

- 表情:そのシーンに応じた感情表現

- 服装:生成例のベージュ系ゆったりスウェット、濃いブルーのジーンズ(色味固定)

- 小物:特になし

[キャラクター2:金髪+眼鏡の女の子]

- 髪型:肩にかかるストレート、前髪はやや右流れ

- 髪色:明るい金髪(色相・彩度・明度を固定、5500K環境下で一定の見え方)

- 眼鏡:ラウンド型、薄いゴールドのメタルフレーム

- 瞳:澄んだライトブルー、キャッチライト位置固定

- 表情:そのシーンに応じた感情表現

- 服装:生成例のベージュ系ゆったりスウェット、濃いブルーのジーンズ(色味固定)

- 小物:特になし

[描写条件]

- 描画スタイル:アニメセル塗り

- 色温度:5500K(昼の自然光)

- 構図:横長(16:9)

- キャラクターの頭身・肩幅・手足の比率は常に一定

- 背景やポーズはシーンに合わせるが、キャラデザインは絶対に変更しない

- 既存の基準画像を必ず参照し、顔・服・小物の差異を出さない