目次

はじめに

ここ10年ほど、「ITインフラ(企業や組織の情報システムを支える基盤となるハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データセンター、クラウドサービスなどの総称)といえばクラウド(インターネットを通じてサービスを提供する形態)!」という流れがずっと続いていました。

AWS(アマゾンの凄いクラウドサービス)とかAzure(マイクロソフトの凄いクラウドサービス)、Google Cloud(アマゾンの凄いクラウドサービス)とか、有名どころもたくさんありますし、初期費用もあまりかからないし、スケーラブル(システムやソフトウェアが利用者の増加や負荷の変動に応じて、性能や機能を柔軟に拡張できる性質)だし、まあとにかく、使いたい時にちょちょいと利用可能なので、便利なんですよね。

でも最近、ちょっと様子がおかしいんです。

「クラウドやめました」「冷やし中華始めました」「オンプレ(オンプレミス:企業が自社の施設内にサーバーなどのITインフラを設置し、運用管理を行う形態)に戻しました」「テンプラを食べてきました」「クラウド高すぎ、日本タヒね」という声が、じわじわと増えてきています。

この記事では、「なぜ今オンプレ回帰?」という疑問に答えるべく、最新の傾向や実際の事例、そして今後の見通しまでを、ちょっと噛み砕いてわかりやすくまとめてみました。

「クラウド時代」に生まれた疑問とは?

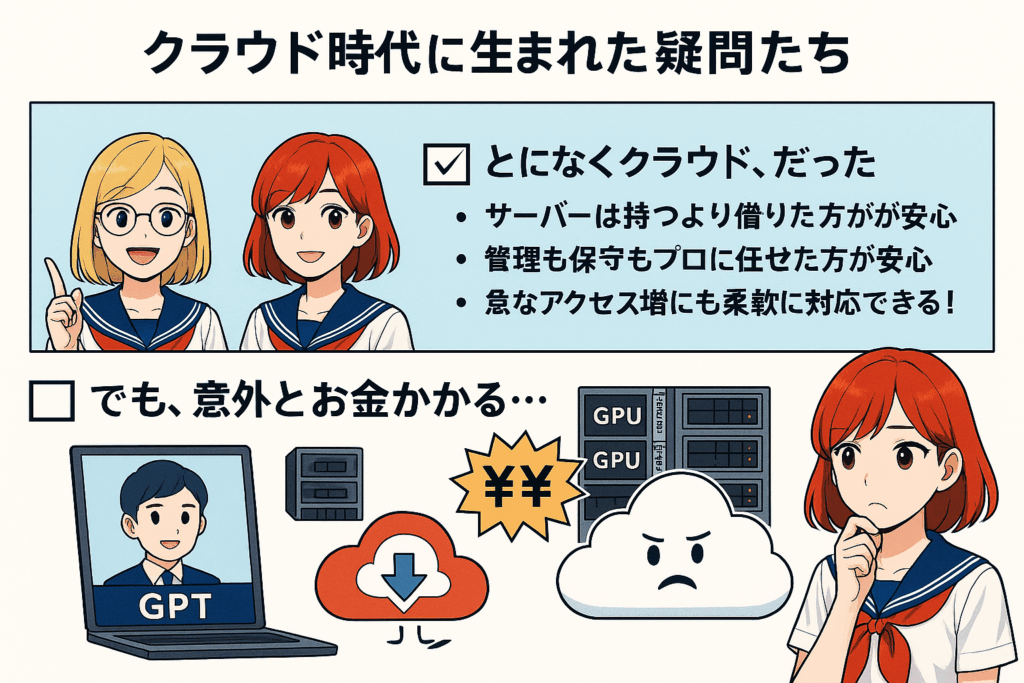

とにかく当時は、何もかもが「クラウド一択」だった

かつて「都民ファースト」もとい「クラウドファースト」がトレンドだった頃、こんな風に思われていました。

サーバーは持つより借りた方がラク!

管理も保守もプロに任せた方が安心!

急なアクセス増にも柔軟に対応できる!

たしかにそれは間違っていません。特にWebサービス系のベンチャーや、デジタルシフト(アナログで行っている業務をデジタルに移行する取り組み)の結果として起きる、ビジネス上の変化を急ぐ企業にとっては「クラウド一択」という時代が、長く続いておりました。

でも、意外とお金かかるんじゃね…?不都合な真実に気がついてしまった!

ところがです。

ここ最近、クラウドサービスを使えば使うほど、「ん?なんか利用料金、高くない?」という声があちこちから聞こえてくるようになりました。

特に最近の生成AIブーム。例えばChatGPTみたいな大型言語モデル(LLM:大量のテキストデータで学習された、文章生成が得意なAI)を使うと、そのサービスの裏では、GPU(画像やAI処理が得意な特別なコンピューター)が、一斉に動き出す仕組みになっています。

当然ながら、その分の電気代や設備代がものすごくかかるため、運営にかかるコストは毎月数千万円、ときには数億円を超えることもあります。利用者がひとりで数千万円を負担させられる訳ではありませんが、以下の問題があります。

高額なコストがいずれ転嫁される可能性

クラウド運営側が高額なGPUコストを抱えると、その負担をユーザーの利用料金に反映させることがあります。特に企業向けのAPI利用料(アプリケーションプログラミングインターフェースを利用する際に発生する費用)やエンタープライズ契約(企業がソフトウェアやクラウドサービスを利用する際に、大量のライセンスをまとめて契約する形態)では、価格改定や従量課金の増加が起きやすいようです。

性能制限・サブスクの制限

コスト削減のために、1ユーザーあたりのリソース制限(例:同時リクエスト数、応答速度の低下など)が行われると、使い勝手が落ちる。一部では「ピーク時に遅くなる」「安定性が悪い」という声もあります。

セキュリティ・運用上の懸念

利用者の中には「クラウドサービスの処理がどこで、どのように動いているか不透明」と感じる企業もあります。特に個人情報や企業機密を扱う場合、クラウド側の巨大インフラがブラックボックス化していることが、リスクと見なされる場合があります。

予算管理やリソース制御のしづらさ

クラウドは便利な反面、「いつの間にか使用量が跳ね上がり、予算オーバー」ということが起きがちです。わりと企業の運営的にはここが一番悩ましい訳で。予算会議で締め上げられます。これは困った!

「オンプレミス」に戻る企業が増えてきた理由

そんな中、再び注目されてきたのがオンプレミス(自社運用)です。

「クラウドじゃなくて、また自社でサーバー運用?」と驚く人もいるかもしれませんが、実はこれ、今の時代にこそ理にかなっていたりするんです。

理由1:コストが固定できる

クラウドは便利な分、「使った分だけ課金」という従量課金スタイル。

つまり使い方次第で、月々の費用がまったく読めません。

オンプレなら、初期投資さえ済めばあとは月額ゼロ円。

もちろん電気代や保守費用はかかりますが、「ずっとクラウドで高っかいGPUを借り続けるよりはよっぽど安い」というのが、多くの企業の実感です。

理由2:制御性とレスポンスの問題

リアルタイム処理が求められる現場(金融、ゲーム、工場のIoTなど)では、ネット経由のクラウドだとむしろ、タイムラグが出て困るというケースも多発します。

オンプレなら「自社の物理サーバーで即、計算処理」が可能なので、ミリ秒単位のレスポンスが求められる業務にチョー強いのです。

理由3:セキュリティとデータ主権

クラウドにデータを預けると、物理的にどこにあるかよく分からない問題があります。

日本の企業なのに、データはアメリカのサーバーに?管轄はどこの法律に?どゆこと?んが。

……といった「データの主権」問題があり、GDPR(EU一般データ保護規則。EU内のすべての個人のためにデータ保護を強化し統合することを意図している規則)などの国際法にも関わる問題になっています。

特に医療・金融・公的機関などは、「プライバシーモリモリのデータだし、即時性が必要だし……。やっぱ自社で管理した方が安心だべ」という判断をするケースが増えてきていると、まあそういう訳ですな。

実際にオンプレ回帰したと思われる企業たち

● Stability AI(生成AI界の有名企業)

→ AWSのGPU利用コストが月数億円規模になり、「こりゃもう無理だわ」と判断。

自社でGPUサーバー群(オンプレ)を構築する方針に切り替えようとしているんじゃないか……という話がまことしやかに出てきました。

● Meta(Facebookの親会社)

→ 自社のデータセンターを最大限に活用し、「LLaMA」という大型言語モデルをクラウドではなく自前運用しようとしているんじゃないか……という話がまことしやかに出てきました。

● 金融系スタートアップ

→ トレーディングなど、ミリ秒単位の遅延が命取りになる業種では、オンプレ構成をベースに、バックエンド(利用者や他のシステムから見えないところでデータの処理・保存を行う)分析だけクラウド化する「ハイブリッド型」が主流になろうとしています。

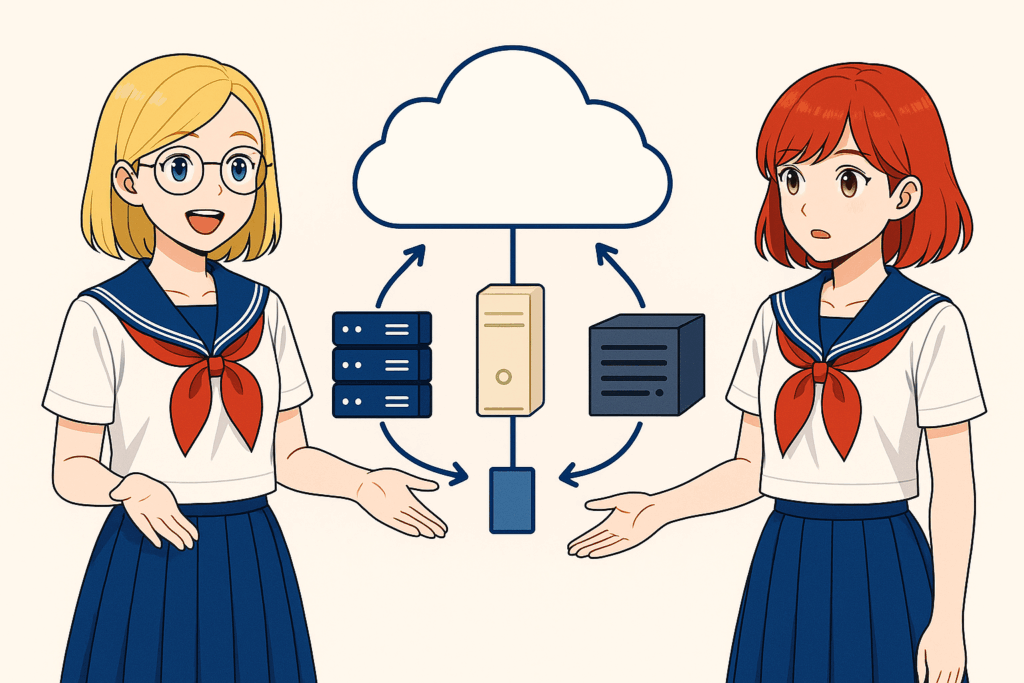

じゃあ、全部オンプレに戻すべきなの?

……いやあ、さすがにそれは極論です。

現在の主流は、「クラウドとオンプレのいいとこ取り」、

いわゆる「ハイブリッドクラウド」という考え方です。

ハイブリッドクラウドとは、

パブリッククラウド(複数のユーザーが共有するクラウドサーバー)

プライベートクラウド(自社専用のクラウドサーバー)

物理的なサーバー

など、異なるサーバーを組み合わせて使うクラウドのことです。

異なるサーバーを組み合わせることで、それぞれの持つメリットを活かしつつ、デメリットをカバーすることができる、いわば「いいとこどり」のクラウドサービスです。

開発や実験、分析はクラウド(自由にリソースを増減可能で、一時利用に向いている)

機密情報、本番環境、リアルタイム処理はオンプレ

という風に、用途ごとに最適な構成を選ぶのが賢いやり方です。

さらに最近では、クラウド的な使い勝手をオンプレに持ち込む「ローカルクラウド(自社内でクラウド的な運用ができる仕組み。クラウド技術を利用しながらも、データが社内ネットワークなど物理的に近い場所で管理される)」や、現場で処理する「エッジコンピューティング(データが発生する場所の近くでデータを処理する技術)」といったものも注目されています。

まとめ

「クラウドはもう古い」なんてことはありません。

むしろ、クラウドのすごさが分かったからこそ、どこまでクラウドに任せて、どこまでを自社で持つかという選択が問われる時代になってきたのです。

クラウドとオンプレ。どちらかに偏るのではなく、うまく使い分けるスキルこそが、これからのIT戦略における強力な武器になるのではないでしょうか。

参考文献

Wikipedia/Amazon Web Services

Wikipedia/Microsoft Azure

Wikipedia/オンプレミス

NTT EAST/クラソル/クラウドファーストとは?意味やメリット、企業・政府の実例を解説

Wikipedia/EU一般データ保護規則

GEPR.EU

The Register/This article is more than 1 year old Stability AI reportedly ran out of cash to pay its bills for rented cloudy GPUs

Meta/Introducing Llama 3.1: Our most capable models to date

Meta/Meta Llama in the Cloud

Note/【AI×PdMがひらく未来vol.6】AIインフラの選択肢(クラウド/オンプレ/エッジ)と構築ポイント

Adaptive/Agility and collaboration: building a low-latency, cloud-enabled, NextGen trade execution platform

NTT EAST/クラソル/ハイブリッドクラウドとは?基本情報からメリット・デメリットを解説